歯周病治療

東京ICCHO日本橋歯科・

矯正歯科の歯周病治療

歯周病(歯槽膿漏)とは

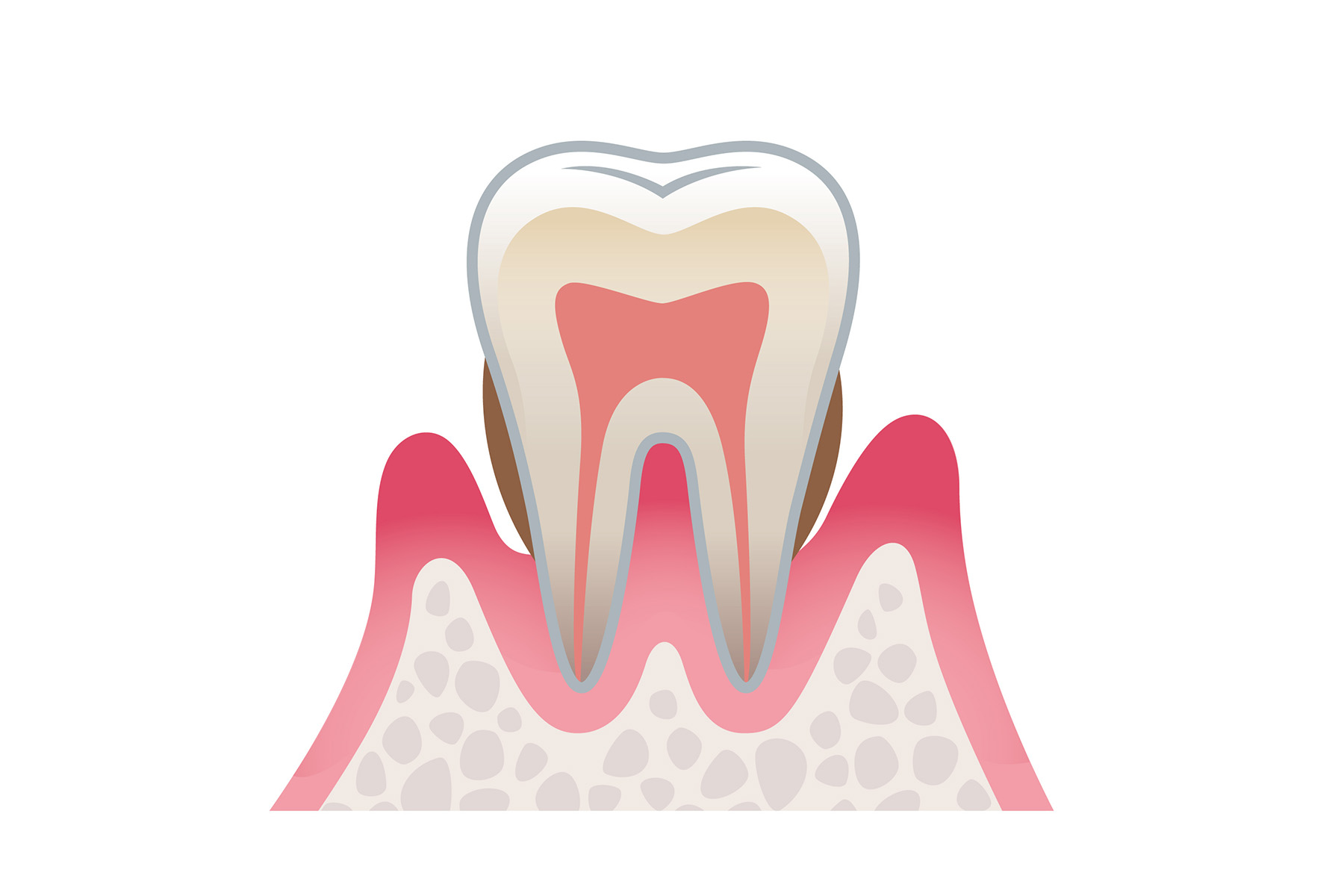

歯周病とは歯槽膿漏とも呼ばれており、歯の周囲に付着した歯垢が歯と歯茎の隙間に入り込み、炎症を起こす病気です。歯周病を放置しておくと、出血や腫れが起こり、膿が出たりして歯を支える歯槽骨を破壊、最後には歯が抜け落ちてしまうため早め早めの対処が大切です。

歯周病セルフチェック

- 口の中がネバネバする

- 口臭がする

- 歯と歯の間に食べ物がはさまる

- 歯が長くなったように見える

- 歯茎を押すと血や膿が出る

- かたいものが噛めない

- 歯を磨いたら血が出る

- 歯がしみる

- 歯がぐらぐらする

- 白い汚れ(歯垢=プラーク)や

歯石が付いている - 歯茎が腫れている

上記の問いに対して、1、2項目でも当てはまるのなら、歯肉炎か軽度の歯周病かもしれません。また、3~5項目が当てはまれば中程度の歯周病、それ以上ある場合は重度の歯周病と考えられます。できるかぎり早めに歯医者の受診をおすすめしております。

歯周病が怖いとされる理由とは

歯周病は気付かない間に

進行する恐い病気

歯周病の怖いところは、虫歯と違い初期段階では痛みを感じる事が少ない点です。その為、軽度の人から重度の人までを含めると推計で5,000万人、30歳以上の人の約8割がかかっていると言われています。

歯周病のさらなるリスク

歯周病は口の中だけの問題とは限りません。歯周病は歯を失うだけでなく、全身疾患(糖尿病・肺炎・気管支炎・心筋梗塞・動脈硬化・早産・低体重児等)に影響し、病気のリスクが高まる事も分かっています。

歯周病の予防や治療をする事が全身の健康にもつながる

「歯周病で歯を失う」「歯周病で健康を害する」、そうならないためには自分の歯周病の原因を正しく知り、適切な治療を受ける事が大変重要です。勿論、その発見と対応・処置が早ければ早い程良い事は言うまでもありません。

歯周病は治療・

予防ができる病気です

歯周病はしっかりと治療を行い、定期的にメインテナンスを行なえば、その進行は食い止める事ができます。適切なブラッシング技術を身につけ、プラークを除去できれば、歯周病は確実に改善していきます。

当院では歯科衛生士と連携を図り、一人ひとりの患者さまのお口の状態に合わせた歯周病治療を行なっております。症状に合わせた適切な治療やケアを行い、正しいセルフケアの仕方をお伝えすることで、歯周病の改善と予防をしっかりとサポートしています。

根本原因から改善:

当院の歯周病治療の特徴

患者さまごとに歯周病の原因を

解明し、治療計画を立案します

歯周病治療で最も重要な事は、歯周病の原因となる歯垢や歯石を除去し、歯周病菌を徹底的に取り除く事です。しかし、歯石や歯周ポケットの奥のプラーク(歯垢)は、ご自宅での歯磨きでは除去できません。その為、歯科医院での専門的な治療やクリーニングが必要となります。

当院では、歯周病は本人に自覚がないままに進行するという病気である事から、歯周病が進行していると思われる患者さまには充分に歯周病に関するご説明を行い、治療の必要性をお話しするようにしております。

当院の歯周病の検査・

治療方法ついて

歯周病の進行度をチェック

歯周ポケット検査で現状を把握

歯肉が病的に腫れ、歯肉溝が深くなったものを歯肉ポケットあるいは仮性ポケットと言います。

歯周病を悪化させる要因、それは歯周ポケットの中に隠れて見えない歯石・細菌の塊です。歯周ポケットは歯ブラシも届きにくく、汚れを貯めこみ、様々なトラブルを引き起こします。

歯茎や歯肉溝の中をよく調べる歯周ポケット検査により、歯肉の状態(歯周病の進行状況または回復状態)を詳しくチェックする事ができます。

歯周ポケットの基本的な検査方法

ポケットの深さを専用の器具を用いて計っていきます。2次元でしか確認できないレントゲンよりも精度が高いです。

1回目の検査

基本的に頬(唇)側の3ヶ所(近・中央・遠)、舌(裏)側の3ヶ所(近・中央・遠)ずつ、計6ヶ所を立体的に計測します。

歯根(歯の根)の状態、出血の有無、歯の動揺も検査します。腫れていたり、炎症が強いと少し痛みを感じる事があります。

2回目の検査

歯肉が引き締まり、健康になると痛みを感じません。この時点で炎症が残っていたり、深いポケットがあれば、患者さまの歯磨きが苦手な部位という事になります。

薬で治す歯周病治療

歯周病の原因である菌を特定し、

薬で菌を叩く歯周内科治療

歯周病治療といえば歯石除去や外科的手術と歯磨き指導が基本的な治療です。

しかし、この基本的治療をしても、一生懸命歯磨きしても歯肉の炎症が取れず、歯肉の腫れや出血・口臭で悩まれ、歯周病で歯を失う方がおられることも事実です。

そこで当院では、位相差顕微鏡により歯周病の原因である菌を特定し、薬でその菌を退治する「薬で治す歯周病・歯周内科治療」を施術しております。

歯周組織再生治療(療法)

「歯を抜くのはちょっと…」

と思われている方へ

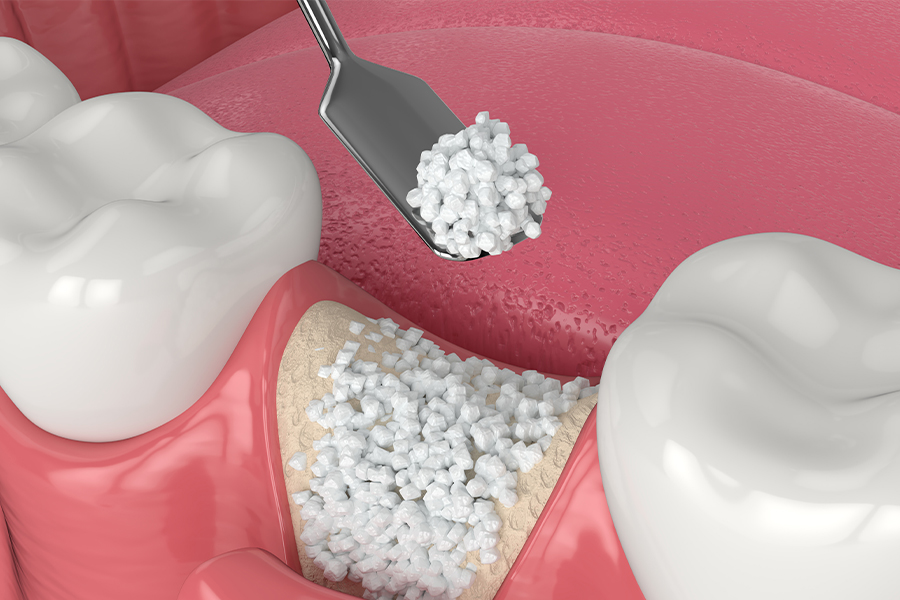

歯周組織再生療法とは、歯周病で失ってしまった歯を支えている歯周組織を再生し、失った組織を自身の細胞で修復させる治療法です。

以前は歯周病で失った骨は元に戻す事ができず、その骨に支えられていた歯は抜くしかありませんでしたが、近年では歯周病治療の進歩により骨の再生が可能となりました。

歯周組織再生治療2つの方法

歯周組織再生治療にはいくつかの方法があります。当院では、エムドゲインによる治療とGTR(歯周組織再生誘導法)治療を行なっています。

エムドゲイン

「エムドゲイン」とは、歯周病によって失われた骨を再生させる薬剤です。

エムドゲインは、歯や歯を支えている骨の再生に必要なたんぱく質を主成分とした歯周組織再生誘導剤で、エムドゲインを歯根面に塗布する事で歯周組織の再生を促します。

■エムドゲインの安全性

エムドゲインは乳児の歯の放出過程の研究から生まれた薬剤で、その安全性も確立されています。ただし、患者さまの持病やアレルギーによっては使用できない場合もあります。

■エムドゲインは抜歯と言われた歯にも効果

重度の歯周病で抜歯を提案された歯でも、エムドゲイン治療により歯を残せる可能性は十分あります。歯茎や骨の状態によっては難しい場合もありますが、事前検査をしっかり行い、最善の治療方法をご提案させて頂きます。お気軽お問合わせください。

GTR(歯周組織再生誘導法)

GTR法とは、歯周病で骨が失われた部位に歯肉が下がらないようメンブレンと呼ばれる特殊な膜をはさみ、膜の下にできた空間に骨ができるのを待つ療法です。

設置されたメンブレンが軟組織の侵入を妨ぎ、自然再生を促します。膜を設置する手間がかかりますが、GTR法は失われた歯槽骨を回復する手段としては有効です。

※「再生療法」と呼ばれてはいますが、実際には再生が起こるのではなく、象牙質とは接着していない有細胞セメント質による新付着が起こります。

歯周組織再生治療を成功させるために

歯周組織が再生する期間の目安は、概ね6カ月~数年かかります。(程度により個人差はあります。)

当院に歯周病治療をご希望され、来院される患者さまの多くはGTR法やエムドゲイン法をご希望されますが、歯周組織再生療法を行ったからといって無条件に健康な歯周組織が再生する訳ではありません。(100%元通りに骨が回復するという事ではありません。)

適応症でないケースに行っても骨は再生しないだけでなく、逆に悪化する事もあります。また、治療の効果を最大限に発揮させるためには、治療後に口腔衛生環境が維持できるか否かで大きく治療結果が左右されます。

良好な結果を得るためには、以下が重要となります。

- 毎日のブラッシングで良好な口腔環境を

維持する事 - 感染予防を行う事

- 定期健診を受ける事

検診の期間は患者さまお一人お一人の状況により異なりますので、担当医が責任を持ってお伝えさせて頂きます。

次亜塩素酸水

口腔内の細菌を除去する次亜塩素酸水

次亜塩素酸水とはタンパク分解型除菌水の事です。次亜塩素酸水はバイオフィルムを破壊しお口の中の雑菌などを消毒・殺菌、口臭の発生やプラークの形成を抑制し、歯周病や虫歯の予防が期待できます。

当院では安全性に着目し、人体への影響を最小限に抑える亜塩素酸水を「ステリHCLO」により生成し、治療に取り入れています。

殺菌効果と安全性が確かな次亜塩素酸水

人間の体内で白血球が細菌を殺す過程で主に作用しているのが次亜塩素酸です。

次亜塩素酸は、もともと体の中にある物質で、白血球の中に存在する殺菌成分ですから、次亜塩素酸水は「安心・安全な殺菌水」と言えます。

次亜塩素酸水は殺菌効果を発揮した後、すぐに自然に帰るという特徴があります。市販されている洗口剤とは異なり、アルコール・着色料・保存料などは一含まれていない為、安心してお使い頂けます。

次亜塩素酸水の効果

虫歯菌・歯周病菌を除去

【口腔内の細菌を除去】

虫歯菌や歯周病菌を殺菌するためには、抗生物質などの薬剤や酸性の洗口剤が用いられてきましたが、虫歯菌や歯周病菌はバイオフィルム(歯にはりついたネバネバのバリアのような物質)という頑丈な膜に覆われており、容易には除菌・殺菌できませんでした。

【次亜塩素酸水ならば、バイオフィルムを破壊】

口内では約480ppmの次亜塩素酸イオン(OCL-)がタンパク質やバイオフィルムを溶解・破壊した後、約20ppmの次亜塩素酸(HCIO)が効率よくお口の中の雑菌等を消毒・殺菌する事によりプラークの形成を抑制、歯周病や虫歯の予防が期待できます。

口内炎・口臭対策

次亜塩素酸水はほとんどの細菌・ウイルスを除菌・不活化する為、口内炎やお口の中に傷ができやすい方や口臭が気になる方にもお勧めいたします。インフルエンザや風邪予防にも効果的です。

殺菌効果

次亜塩素酸水は強い殺菌力をもっている事から、当院では患者さまの治療中にうがい頂くお水として使用しています。

また、その殺菌効果から歯科機材の殺菌・消毒・滅菌にも効果を発揮します。

歯周病治療の

基本的な流れ

大切な歯を歯周病で失わないために

歯周病の治療には患者さまそれぞれにあった計画的な治療が必要となりますが、一般的には以下のようなステップで行われます。

プラークコントロール

プラークコントロールは、歯周病治療として最も重要かつ基本的な治療です。検査の結果を元に、まず歯の表面の歯垢(プラーク)の除石を徹底的に行います。

患者さまには正しい歯磨きの仕方をご指導、身に付けて頂きます。

バイオフィルムの除去

バイオフィルムとは、口腔内に存在する微生物が凝集し歯面に付着した状態のものです。

このバイオフィルムは、ホームケアによる歯磨きでは簡単に除去する事はできない為、PMTC(プロフェッショナル・メカニカル・ティース・クリーニング)によりバイオフィルムを完全に除去します。

プラークコントロールの確認

歯垢などを除去した後に歯磨き指導を行います。2週間後、歯垢や歯肉について2度目の検査を行い変化を確認いたします。

もし何も変化がなければ、治療計画の見直し等を行います。

リスクファクターの改善

患者さま個々に「何が原因で歯周病が進行してしまうのか」、その要因・原因を徹底的に調べ、対策を施します。

再検査

(4)で行った対策や指導が有効に働いているかを確認するために、再度検査を行います。

より良いお口の環境を

得るための治療

歯周病が改善しましたら、より良い口内環境を実現し、歯と歯周組織を長持ちさせる為の治療に移行します。

ご自身で歯周病を自覚され治療を希望してご来院される患者さまの場合は、既に歯周病の症状が現れており、病状がかなり進行しているケースも多く、治療に要する期間も長くなります。治療は早く終わる事に越した事はありませんが、先を見据え、じっくりと腰を据えて治療を受けて頂きたく思います。

歯周病の基礎知識

歯周病の原因とは

(なぜ歯周病になるのか)

歯周病の原因には、大きく分けて2つあります。

- 歯周病菌による感染症

- 噛み合わせのバランスが崩れて、無理な力の負担が根を支えている骨に集中する事によるもの

ほとんどの場合は両方の問題による事が多く、習慣やストレス、唾液分泌量の低下(ドライマウス)も加味されます。

歯周病はバイオフィルム感染症

歯周病の発症にはA.a.菌やP.g.菌など数種類の細菌がかかわっており、歯垢(プラーク)を長期間放置する事で、バイオフィルムという細菌集団の膜が歯に強固に付着し、歯周病を進行・悪化させます。

どなたのお口の中にも300~400種類のもの細菌が存在します。細菌と食べカス、唾液の酵素が反応して48~72時間位で歯垢(プラーク)という歯の表面に付着するネバネバした白い物になります。これが炎症を引き起こすのです。

歯周病を悪化させる要因は歯周ポケットの中に隠れて見えない歯石です。

歯石とはプラークが固まったもので、骨の吸収に悪影響を及ぼします。目で見えるところに付く歯石よりも、歯と歯ぐきの隙間に隠れて見えない歯周ポケットの中の歯石(歯肉縁下歯石=しにくえんかしせき)が歯周病を悪化させます。

歯周病と全身疾患との関係

歯周病はさまざまな全身疾患のリスクになります。

歯や歯ぐきの健康は口の中だけでなく全身と関係しています。口の中には何百種類という細菌が生息していますが、口から体の中に入り込むとさまざまな疾患(心臓病、肺炎、糖尿病、早産等)を引き起こすことが知られ、医科でも問題になってきています。

歯周病は歯周病菌の塊(かたまり)である歯垢(プラーク)や歯石による歯ぐきの炎症ですが、たかが口の病気とあなどってはいけません。歯周病の人が心臓病になる確立は2~3倍にあがります。

歯周病との関連が報告されている

症状について

肺炎

歯周病菌が肺に感染し肺炎になることがあります。

心臓病

重症になると歯周病菌による炎症から血栓(血の固まり)ができやすくなるため、動脈硬化を招き、心筋梗塞や狭心症などを引き起こすことがあります。また心臓の内側にある心内膜の炎症を引き起こし、細菌性心内膜炎になる場合もあります。

糖尿病

歯周病が糖尿病を引き起こすだけでなく、糖尿病の患者さまが歯周病にかかっていると血糖コントロールが難しくなり、さらに悪化してしまう可能性があります。

早産

歯周病菌による口内の炎症が胎児の成長に影響し早産を引き起こすことがあります。歯周病の妊婦は、歯周病でない妊婦と比べて、早産や未熟児を出産する確率が7倍にもなるといわれています。

歯周病の症状と進行段階

歯肉炎

(歯周ポケットの深さ1〜2mm)

歯茎のみに炎症を起こしている段階です。痛みなどの自覚症状はまだほとんどありません。歯磨きの時や硬いものを食べた時などには出血しやすくなることがあります。

軽度歯周炎

(歯周ポケットの深さ3〜4mm)

歯槽骨(歯を支えている骨)が溶け出した状態です。歯磨きの時に出血したり、歯がうずいたり、歯茎が腫れぼったく感じるなどの症状を伴うようになりますが、一般的な初期段階では、まだ無症状なことがほとんどです。

中等度歯周炎

(歯周ポケットの深さ5~7mm)

歯を支えている歯槽骨が1/3~2/3ほど溶けた状態です。水がしみる、歯磨き時に歯茎から出血する、歯茎が腫れたり治ったりの症状を繰り返します。歯がグラグラ動くようになり、膿が出たり口臭が強くなる場合もあります。

重度歯周炎

(歯周ポケットの深さ7mm以上)

歯を支えている歯槽骨が2/3以上溶けた状態です。歯の周りを指で押すと白い膿がにじみ出て、口臭が強くなる場合があります。歯が動揺して硬いものが噛みにくくなり、歯磨きの際には頻繁に血が出るようになり、放置してしまうと歯が自然に抜け落ちるケースもあります。

歯周病は治らないと諦める前に

歯周病は感染症の病気ですから治す事が可能です。きちんとした治療と予防処置を行えば歯肉が引きしまり、バランスが取れてくると、グラグラした歯もガッチリしてきます。

「私の歯槽膿漏・歯周病は治らない」とあきらめていらっしゃる患者さまも、まずは今日から歯ブラシで汚れを取る事から始めましょう。健康の源は「しっかりかみ砕いて栄養を取る事ができるお口の中」です。

歯周病がかなり進行してしまった方、他院で「抜歯です」と言われてしまった方、諦める前に一度当院へご相談ください。